怪奇より十円ゲームがお好き?インディーゲーム「ウツロマユ」を探索せよ

今回は1980年代をベースに開発されたインディーゲーム、ウツロマユについて探索させていただきました。蛇足が多いかと思われますがご了承願います

望まない永遠、望んでいた永遠。

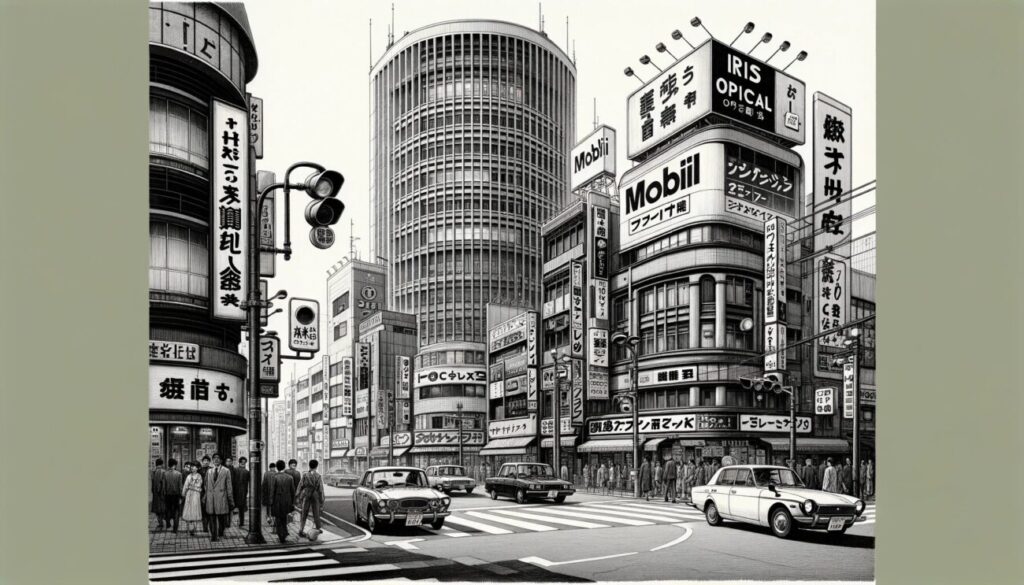

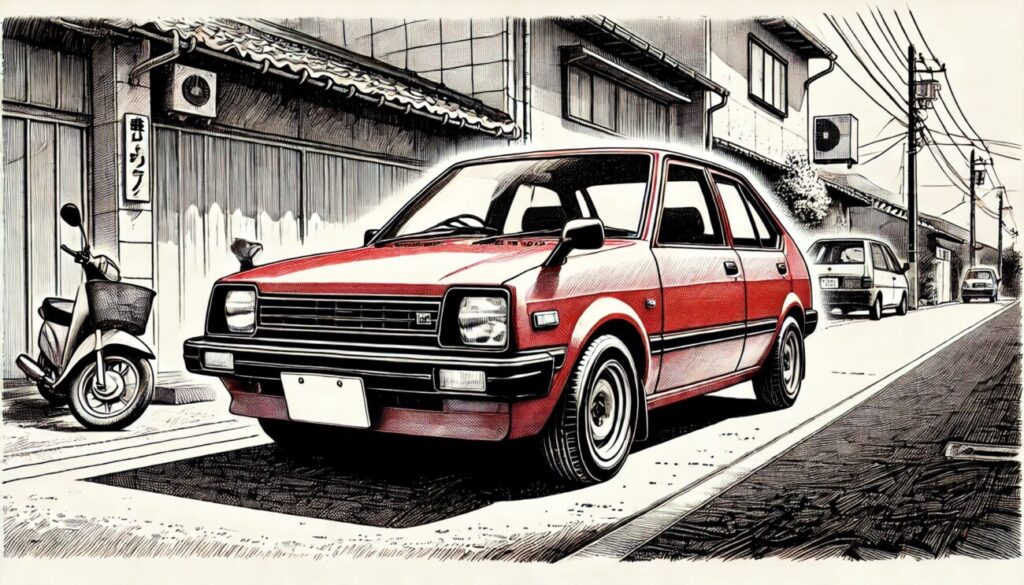

―1980年代の日本。それはまるで、経済という名の花が爛漫と咲き誇り、文化という香りが国土を優雅に包み込んだような時代でございましたわ。

経済という名の夢幻舞踏──バブルのきらめき

1980年代の日本は、まさに“経済成長という名の奇跡”が現出した舞台でございましたの。年平均4%という実質成長率は、まるで春風のように社会を潤し、多くの民の心を弾ませました。特に1986年から始まった好景気は、平成の扉が開かれる1992年まで続きましたのよ。

しかしながら、その繁栄の背後には、泡沫の夢のごときバブルが静かに膨らんでおりました。株価と不動産価格は、まるで月に手が届かんばかりの高みへと舞い上がり、銀座の地価は1平方メートルあたり150万ドルという幻のような数値を記録いたしましたの。

都市という舞台の変容──郊外に広がる人波

経済の波に乗って都市へと吸い寄せられた人々は、やがてその密集と高騰に辟易し、東京という都の周辺へと静かに流れてまいりましたの。埼玉、千葉、神奈川といった首都近郊の県には、新しき生活の芽が萌えいずるように人口が増え、それはまるで新緑が広がる野辺のごとく、活気を帯びていったのでございます。

サブカルチャーの開花──アニメとゲームの黎明

この時代はまた、日本独自の文化の蕾が咲き誇る時代でもございましたわ。アニメや漫画は、もはや子供だけのものではなく、大人たちの心をも揺さぶる芸術へと昇華いたしました。ファミコンの登場は、まるで新しい“遊びの銀河”が開かれたかのような衝撃を与えましたの。

加えて、「エレガンス」スタイルが神戸から日本中へと波及し、女性たちはまるで春の花々のように多彩な装いで街を彩りました。ファッションは単なる衣服ではなく、その人の美学と精神の発露であったのですわ。

国際社会の旋律と、日本の足取り

1985年、プラザ合意という国際的な一手が、日本の経済運命を優しく、けれど確実に揺るがせました。円は高くなり、輸出産業は風に吹かれた柳のように揺れ動きました。その対策として政府は内需を育てんとし、それがかえってバブルという幻の花を咲かせてしまったというのは、まさに皮肉な運命のいたずらでございますわね。

こうして1980年代という時代は、経済、社会、文化、国際関係と、あらゆる分野で変革と創造が交錯した“過渡の詩”でございましたの。まるで銀河に舞う星々が、それぞれの輝きを放ち、やがては現在の日本社会という大河へと注ぎ込んだように……。

最初にイカれたこというぜ?スレた婆さんに振り回されちゃ世話ねぇな

それもまぁ人間らしいと言えば人間らしいんじゃない?

へっ!人を愛するとかさ、最悪な呪いなんじゃねぇの?祝福も呪いも同じ意味じゃん、笑えるぜ

✦ 昭和の幻影に迷い込む──『ウツロマユ – Hollow Cocoon -』の世界観

ああ、時代という名の帳が下りるとき、わたくしどもはどこへ誘われるのでしょう――。

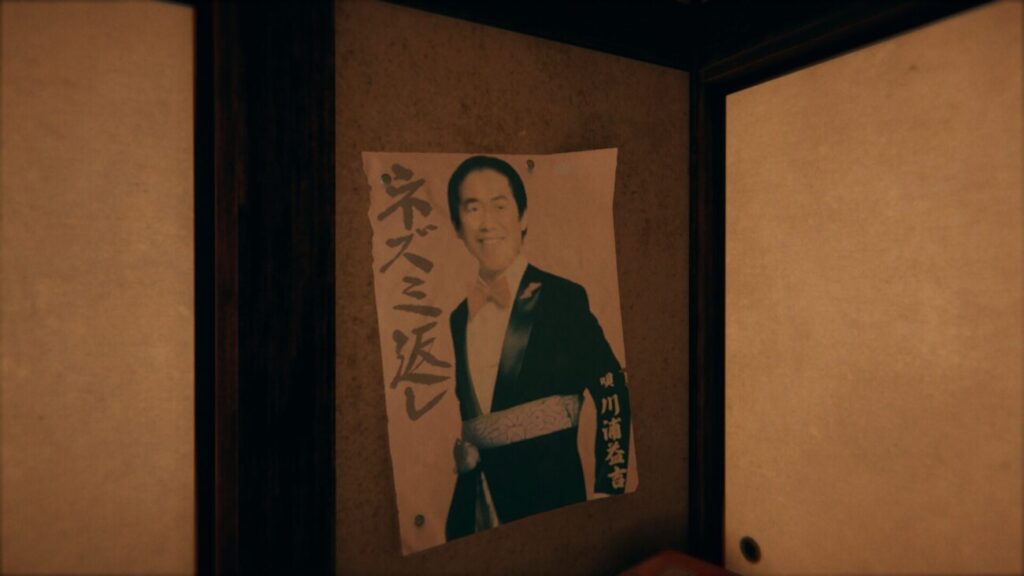

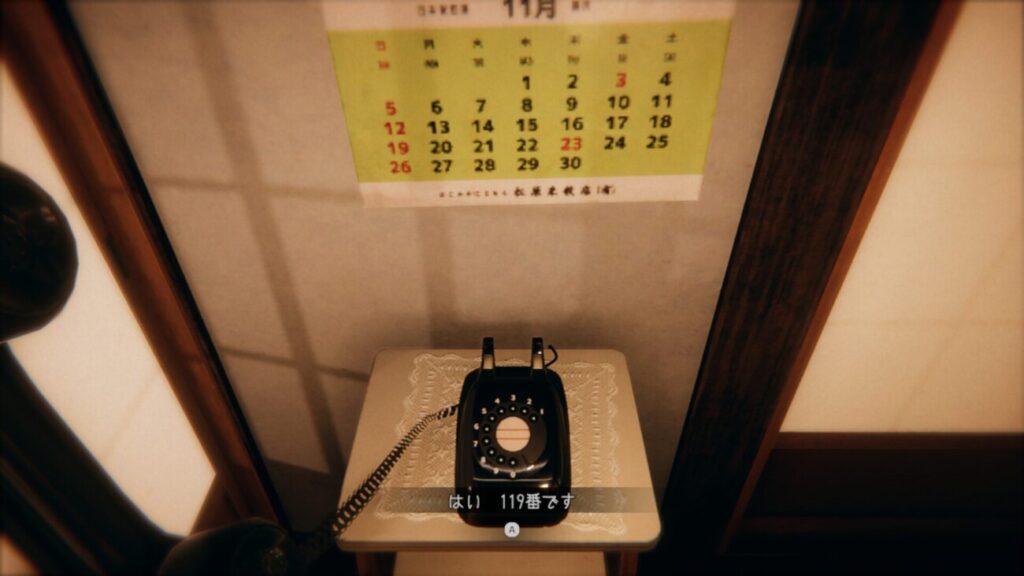

『ウツロマユ – Hollow Cocoon -』は、NAYUTA STUDIOによって丁寧に紡がれた、一人称視点のホラーアドベンチャーでございますの。物語の舞台は、1980年代という、経済と文化がともに豊かに花開いた時代。その片隅に佇む、霧に包まれた山間の村「一ノ瀬」が、すべての謎と恐怖の始まりでございます。

プレイヤーは、主人公・陣場湊(じんば みなと)として、祖母の容体を案じてこの村を訪れますの。けれどもその訪問は、まるで運命の糸が絡み合うように、過去と現在、現実と幻の境界へと導かれてゆきます。

本作は、2023年12月7日にSteamにて世に放たれ、さらには2024年7月25日にはNintendo Switchへの展開も予定されておりますのよ。過去と現在を結ぶ扉が、今まさに開かれようとしておりますの……。

✦ 恐怖と懐旧の狭間で──『ウツロマユ』が紡ぐ五感の追憶

『ウツロマユ – Hollow Cocoon -』の最大の魅力――それは、まるで古き良き時代の記憶が息づくかのような、精緻を極めた世界構築にございますの。昭和の田舎町という舞台は、風にそよぐススキ、ひび割れたコンクリートの道、そして古びた木造家屋など、どれもが“あの頃”の情景を肌で感じさせてくれますの。懐かしさと不気味さが交錯する、その独特な空気感は、まるで夢と現の狭間に揺れる幻影のよう…。

ゲームプレイにおいては、突如として現れる異形の存在から身を潜め、静かに謎を解いてゆくステルス要素が中心でございます。緊張と静寂が交互に押し寄せるその構成は、プレイヤーの心をひとときも離しませんわ。

さらに、選択によって分岐するマルチエンディングも用意されておりますの。あなた様の選ぶ言葉や行動ひとつで、物語の結末はまるで織物のように変容してまいります。まさに“運命を編む”体験でございますわね。

加えて、音響の演出も見事でございます。草を踏む音、ふすまがきしむ微かな音、あるいは遠くで響く風鈴の余韻――すべてが世界観を構築する一片として、精妙に組み込まれておりますの。

このように、『ウツロマユ』は単なる恐怖にとどまらず、郷愁と感性に訴える“静かなる異界”への旅へと、あなた様を誘ってくれることでしょう。

✦ 静けさの中に宿る執念──NAYUTA STUDIOの美学

『ウツロマユ – Hollow Cocoon -』を世に送り出したのは、わずかお二人の手による創作集団――NAYUTA STUDIO。その構成員は、プログラムを司るUTUTUYA氏、そして視覚美を紡ぎ出すKOZUE氏。たった二人にして、これほどまでに緻密かつ情緒あふれる世界を築き上げるとは、まさに驚嘆のひと言でございますわ。

制作陣の姿勢は“少人数だからこそ、一片たりとも妥協しない”という信念に満ちておりますの。田舎のひび割れた道にすら物語を込め、風が揺らす簾にすら生きた気配を宿らせる……その情熱とこだわりこそ、本作の繊細なる魅力を根底から支えております。

世間の評判も、まさに“極上”のひと言に尽きますわ。Steamに寄せられたレビューでは、実に**92%ものユーザーが「非常に好評」**との評価をくださっておりますの。実況動画の世界でも注目を集め、多くのプレイヤーが“まるで夢のなかを歩いているよう”と語っていらっしゃるご様子。

NAYUTA STUDIOは、今やインディーゲーム界の星々のなかでも、一際静かに、しかし確かに輝く存在として多くの注目を集めておりますのよ。時代を紡ぎ、心を震わせるような作品を生み出すその手腕は、まさに現代の絵巻物語師と呼ぶにふさわしゅうございますわ。

✦ 美と瑕──『ウツロマユ』に宿る二面の真実

あらゆる芸術には、光と影がございます。どれほど美しき調べであろうとも、その余韻に微かな綻びを感じることがございますでしょう?『ウツロマユ – Hollow Cocoon -』もまた、まさにそのような“二面性”を抱いた作品でございますの。

まず申し上げるべきは、その美麗なる描写と圧倒的な没入感。昭和の日本を再構築したそのヴィジュアルは、まるで時間そのものを逆行させるかのよう。古びた郵便受け、錆びついた蛇口、木目の浮き出た廊下……そのすべてが記憶のなかの風景を呼び覚ますようで、レビューには「心が持っていかれました」「ただ歩くだけで涙が出そうになりました」といったお声も寄せられておりますわ。

一方で、完璧なる世界にも些細な“きしみ”が聞こえてくることも。

カメラの揺れによる3D酔いは、特に敏感な方々にとっては悩ましき点でございます。デフォルト設定では揺れが有効となっており、「30分で酔いが数時間続いた」との声も散見されましたの。加えて、敵AIの挙動には理不尽さを感じるというご意見もあり、「一歩も進めぬほどに追い詰められる」との嘆きも。

マップ表示やUIの不親切さも課題のひとつとして挙げられておりますわ。探索を楽しむべきホラーアドベンチャーにおいて、道に迷い、恐怖とは別種の“ストレス”を感じてしまうことは、あまり望ましいとは申せませんもの。

さらには、真エンディングの意味づけや二周目の演出に対する落胆の声も一部にございます。期待された“答え”が霧の中に消えていった――そんな思いを抱かれた方も少なくなかったようでございますの。

とはいえ、これらの指摘はむしろ、本作がどれほど高い期待を集めていたかの証左とも申せましょう。完璧を望むからこそ、細部に目が向けられる。それもまた、名作たる証ではございませんこと?

夜間管理人のぼやき

美しくも陰鬱な風景に心を奪われた。

この作品を前にして、インディーゲームとは思えぬ完成度に、ただただ感嘆の思いを抱かずにはいられない。ここまで緻密なビジュアル表現が、小規模な制作体制でも可能であることを証明した作品である。

かつての日本家屋の古びた佇まい――木の軋み、壁に刻まれた時の傷跡、ひび割れた漆喰。どこを見ても、そこに“かつて人が生きた”痕跡が息づいている。

ホラーゲームというジャンルの特性上、「不潔さ」や「不穏さ」といった美術の不快要素をあえて際立たせる傾向があるが、本作はその緻密なディテール描写において、まるで逆潔癖症とでも呼びたくなるような、徹底した“気味の悪さ”の演出に成功している。

さて、肝心のゲームプレイについて触れてみよう。

舞台となる敷地は広大であるにもかかわらず、実際の探索は日本の一軒家――狭く入り組んだ部屋や廊下――の中で繰り広げられる。

基本は「隠れんぼ」形式で、敵に見つからないよう慎重に行動するステルス要素が中心。しかし、一度発見されてしまうと、狭い空間ゆえに逃走は極めて困難であり、敵を撒くまでにはかなりの緊張と労力を要する。これが緊張感を生むと同時に、プレイヤーにとっては大きなストレス要因ともなり得るのだ。

特に難易度を下げたプレイ時でも、「いっそ捕まってしまった方が手早い」と思えてしまう瞬間がある点は、ゲームバランス上やや課題を感じる部分であった。

とはいえ、追跡される際の緊迫感――どこから敵が現れるのかわからない背筋が凍るような感覚――には、この作品ならではの魅力がある。空間の狭さを逆手に取った“逃げ場のなさ”が、むしろ恐怖の演出として機能しているのも確かだ。

アクション性を求める方にとっては、Dead by Daylightのような追跡系ホラーゲームに馴染みがあれば、ある種のスリルとして楽しめるかもしれない。

謎解きの難度はそれほど高くなく、スムーズに進めることができる。一方で、敵に見つかってしまった場合の選択肢が限られるため、攻略における駆け引きは「穏やかな探索」と「容赦なき追跡」との対比で成り立っているように感じられる。

物語の根底には、どこか土着信仰や神話のような香りが漂う。

SIRENやサイレントヒルといった伝説的ホラー作品の影響を思わせる構成であり、特に「この怪異の正体は地のものか、あるいは宇宙的存在か」という想像を掻き立てられる点に、作品の深みを感じる。

そして何より印象的だったのは、主人公が必ずしも悲劇に飲み込まれることなく、結末を迎えることができる点だ。

これはホラーゲームとしては意外性のある構造であり、プレイヤーに一筋の希望を与えてくれる、非常に印象深い仕掛けである。

願わくば、今後『ウツロマユ2』や、また別の田舎の集落を舞台としたホラー作品が世に出るのであれば、ぜひとも手に取りたい。

この世界観と感性に、もう一度触れられることを心から待ち望んでいる。

お疲れはんどす、えろーもんに追いかけられて気持ち落ち着く暇あらへんよね。せやから、今回これ案内してみますわ。1980年代からの活躍してまっせ?