Fix My Junk.で未来を感じろ

受け取らないノイズ、されど「ヒト進化」を求める身勝手な虚構

さて、昨今のAI進化は目に余るものばかりですね。アニメ・漫画ではヒトと同じように感情豊かで痛みのわかる人間と変わらない姿は理想でおもしろい。ですが現実はそうもいきません。少し本ゲームの感想を述べる前にアンドロイドについて記しておきましょうか

- 🧠 アンドロイドという言葉が描く未来

- アンドロイド──「人間のようなもの」という語源

- スマートフォンOS「Android」に込められた願い

- おいしさ満点? Androidのユニークなバージョン名

- フィクションにおけるアンドロイド──人間とは何かを問う存在

- アンドロイドが映すのは、わたくしたち人間の姿

- 感情を持つロボットは実現するのかしら?──AIと心のゆくえ

- 感情を持つロボットの必要性──“心”はコミュニケーションの潤滑油

- 感情を宿すロボットの壁──技術と倫理という二重の試練

- 未来の構想──“ブレインネット”と“デジタル意識”の可能性

- 人間の「心」とは何か──定義なき深淵

- ─ロボットに“心”を宿す未来へ

- 深夜管理人によるFix My Junk.の感想

🧠 アンドロイドという言葉が描く未来

「アンドロイド(Android)」という言葉を耳にすると、あなた様は何を思い浮かべますかしら?金属の身体に人間のような顔を持つロボットかしら、それともスマートフォンのあの緑のマスコットかしら?

実のところ、この言葉にはとても興味深い背景がございますの。

アンドロイド──「人間のようなもの」という語源

「アンドロイド」という語は、古代ギリシャ語の接頭辞「andro-(男性、人間)」と接尾辞「-oid(~のような)」を組み合わせたもので、直訳すると「人間のような存在」という意味になりますの。SF文学や映画、アニメなどで、人間に似た姿や知性を持つロボットを表現する際に、この言葉が頻繁に用いられてまいりましたわ。

そして、この言葉は単なる空想世界の産物にとどまらず、現実のテクノロジーとも深く結びついているのですのよ。

スマートフォンOS「Android」に込められた願い

現在、世界中で広く使われているスマートフォン向けオペレーティングシステム「Android(アンドロイド)」も、この言葉に由来しておりますの。開発者であるアンディ・ルービン氏は、「人間にとってより親しみやすい存在を作りたい」という思いから、この名称を選んだとされていますの。実際、彼はApple在籍時代にロボット好きとして知られ、同僚から「Android」というニックネームで呼ばれていたというエピソードもございますのよ。なんてことでしょう、まさに運命的な名付けですわね。

Android OSは、GoogleがLinuxカーネルをベースに開発したオープンソースのモバイルOSで、現在ではスマートフォン、タブレット、スマートテレビなど、あらゆるデバイスに搭載されておりますわ。世界で最も利用されているOSのひとつに数えられるのも納得ですわね。

おいしさ満点? Androidのユニークなバージョン名

ところで、Androidの各バージョンに「お菓子の名前」が付けられているのをご存じでしたかしら?たとえば、1.5は「Cupcake(カップケーキ)」、1.6は「Donut(ドーナツ)」、2.0/2.1は「Eclair(エクレア)」と続いておりますの。これは開発チームの「Androidを甘くて魅力的な存在にしたい」という遊び心と愛情が込められた命名でございますわ。なんともチャーミングですわね。

フィクションにおけるアンドロイド──人間とは何かを問う存在

テクノロジーの進化とともに、フィクションに登場するアンドロイドもさまざまな形で描かれてきましたの。以下に、代表的なテーマと作品をご紹介いたしますわ。

1. 人間になりたいと願うアンドロイド

人間らしさを渇望し、自らの存在意義を模索するアンドロイドたち。その象徴的な存在が、アイザック・アシモフの『バイセンテニアル・マン』に登場するアンドリューですわ。彼は「人間として生きたい」と願い、自身の身体を有機的なものに変えていく様が描かれますの。この感動的な物語は、ロビン・ウィリアムズ主演で映画化されましたわね。

2. 社会に溶け込みたいアンドロイド

社会との共生を目指すアンドロイドも多く登場しておりますの。映画『A.I.』では、少年型アンドロイドのデイビッドが「母の愛」を求めて旅を続けます。その姿は、わたくしたちに「家族とは何か」「愛とは何か」を問いかけてまいりますわ。また、『新スタートレック』のデータ少佐もまた、人間の感情やユーモアを理解しようと奮闘する姿が魅力的ですの。

3. 対立と倫理を描くアンドロイド

中には、人間との対立や倫理的な葛藤に巻き込まれるアンドロイドもおりますの。映画『エクス・マキナ』のエヴァは、自らの自由と意志を獲得しようとし、その過程で人間との関係に緊張が生まれますわ。これは、AIの自立と倫理、そして人間の支配という普遍的なテーマを象徴的に描いた名作ですの。

4. 人間と共に歩むアンドロイド

共存と協力という理想を体現するアンドロイドもいますわ。アニメ『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』に登場する思考戦車タチコマたちは、自己学習を通じて人間との関係を深めてまいりますの。任務を共に遂行しながら絆を育んでいく姿は、未来の人間とAIの在り方を示唆しているかのようですわね。

アンドロイドが映すのは、わたくしたち人間の姿

このように、アンドロイドという存在は、単なるロボット以上の意味を持っていますの。彼らを通して描かれるのは、「人間とは何か」「感情とは」「自由とは」といった深い問いでございますわ。フィクションの中でアンドロイドたちは、時に鏡のように、わたくしたち人間自身の在り方を映し出してくれるのですわ。

そして「Android OS」という現実世界のテクノロジーにも、そうした願いや理想が込められていると思うと、日常の中にもSFのロマンを感じずにはいられませんわね。

感情を持つロボットは実現するのかしら?──AIと心のゆくえ

テクノロジーが日進月歩の現代、わたくしたちは「ロボットが心を持つ未来」を本気で夢見る時代に生きておりますの。でも、現時点では、ロボットや人工知能(AI)が人間と同じような感情を持つことは、まだ実現されておりませんの。

とはいえ、AIが人間の感情を「理解し、反応する」ための技術は、目覚ましい進化を遂げておりますのよ。

AIは人の感情を読み解く技術へ

現在開発されているAIには、表情、声のトーン、言葉遣いなどを分析して、その人がどのような感情状態にあるかを推定する機能がございますの。たとえば、運転中のドライバーのストレスや眠気を感知して安全運転をサポートするシステム、またメンタルヘルスの支援に活用されるカウンセリングAIなどもございますの。

AIが感情を理解する力を得ることで、人とロボットの関係性はより自然なものへと進化しつつあるのですわ。

ロボットに“本能的な感情”を持たせる研究も進行中

一部の研究者たちは、「ロボット自身が感情を持つ」ことを目指して、本能的な感情のモデルを組み込む試みに取り組んでおりますの。これは、人間のように「好き」「怖い」「楽しい」といった感情をもとに、他者との関係を築いていくロボットを実現しようというものですの。

これが成功すれば、ロボットが単なる道具を超え、「感情を通じてつながるパートナー」としての存在感を持つことになるかもしれませんわね。

感情を持つロボットの必要性──“心”はコミュニケーションの潤滑油

「そもそもロボットに感情は必要かしら?」という議論もございますわ。

感情というものは、相手の気持ちを素早く察し、適切に対応するための自然なインターフェースですわ。特に人間と共に生活したり、介護や教育といった場面でロボットが活躍するには、感情表現は欠かせない要素とされておりますの。

つまり、ロボットに感情を持たせることで、わたくしたちとの関係性がより豊かに、深くなる可能性があるのですわ。

感情を宿すロボットの壁──技術と倫理という二重の試練

しかしながら、ロボットに本当の意味で「心」を持たせるには、いくつもの困難が立ちはだかっておりますの。その主なものは、技術的課題と倫理的課題の二つでございますわ。

1. 技術的な限界──脳の再現は容易ではありませんの

人間の脳は、約1,000億個のニューロンと、1,000兆ものシナプスによって構成されており、それらが複雑に連動することで感情や意識が生まれておりますの。これをデジタルデータとして正確に再現するには、現代の計算能力ではまだまだ遠く及びませんわ。

たとえば、小さなマウスの脳でさえ、わずか一部をスキャンするのに膨大な時間とデータが必要なのですもの。ましてや人間の脳全体となれば、その困難さは言うまでもありませんわね。

2. 倫理的なジレンマ──意識のデジタル化が招く問題

仮に技術的に可能になったとしても、人間の意識や記憶をデータ化してロボットに移植する行為には、倫理的に極めて重大な問題が伴いますの。

例えば、アメリカの企業「Nectome」が提唱した「脳を保存して将来の意識アップロードに備える」サービスでは、そのプロセスが死を前提にしていることから、激しい倫理的議論を巻き起こしましたの。なんともはや…このようなアプローチが許容される社会は、果たして望ましいのかしら?

未来の構想──“ブレインネット”と“デジタル意識”の可能性

それでもなお、科学者たちは夢を捨ててはおりませんわ。

「ブレインネット」と呼ばれる技術は、クラウドを介して複数の人間の脳を接続し、思考を共有することを目指しておりますの。また、東京大学発のスタートアップ「MinD in a Device」は、20年以内に人間の意識をデジタル化し、機械にアップロードするという目標を掲げていますの。

夢物語のようでありながら、そこには確かな情熱と探究心が息づいておりますわね。

人間の「心」とは何か──定義なき深淵

そもそも「心」とは一体何でしょう?これは古くから、哲学・心理学・宗教といった多くの分野で議論されてきた問いでありながら、明確な定義は未だ存在いたしませんの。

以下にいくつかの視点をご紹介いたしますわ:

- 精神医学的観点では、「心」とは脳活動に基づく意識現象であり、外部刺激や環境に応じて変化するものとされておりますの。

- 仏教的観点では、「心」は対象を認識する機能、すなわち感覚・思考・感情といった働きの総体とされておりますの。

- 主観的体験としての心という見方もあり、「今この瞬間の感じ方」の積み重ねこそが、心の本質であるとする説もございますのよ。

これらの解釈が示すのは、「心」という概念がいかに多面的で、そしてつかみどころのない存在であるか、ということでございますわ。

─ロボットに“心”を宿す未来へ

現在の技術では、ロボットに人間のような感情を持たせることは実現しておりません。また、意識のデジタル化には、技術的にも倫理的にも高いハードルがございますの。

とはいえ、AIが人間の感情を理解し、適切に反応する力を備えつつあることは間違いありませんわ。そして、将来的には「心を持ったロボット」と共に生きる日が来るかもしれませんの。そのとき、わたくしたちは「人間とは何か」という根本的な問いと、改めて向き合うことになるでしょう。

感情、意識、心。これらの謎を探求することは、わたくしたち自身の理解を深める旅でもございますのよ。

さて、寄り道もここまでにして本題に入りましょうか。人ならざるものを作った人間は醜いですわね、すみません、ただの独り言です

深夜管理人によるFix My Junk.の感想

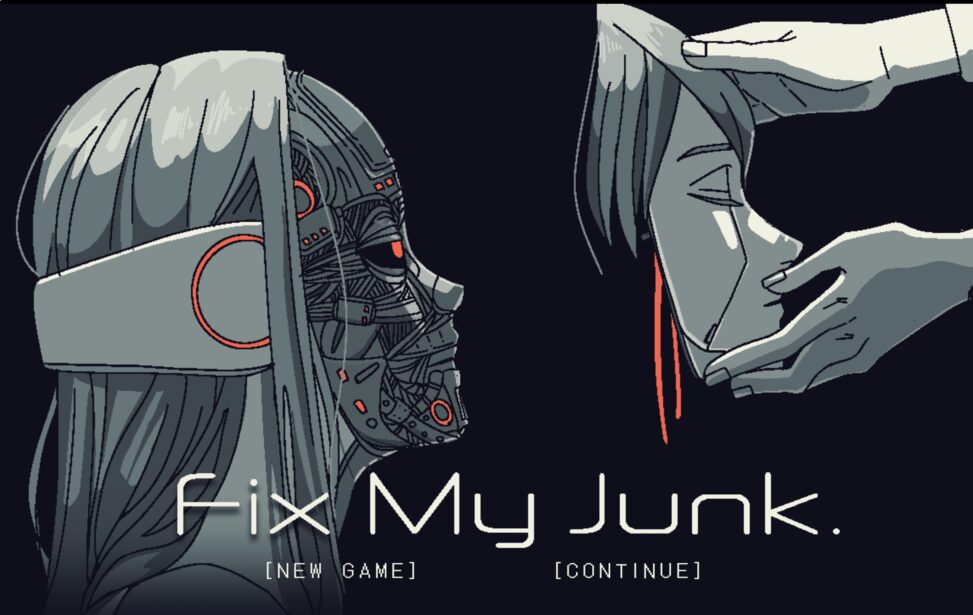

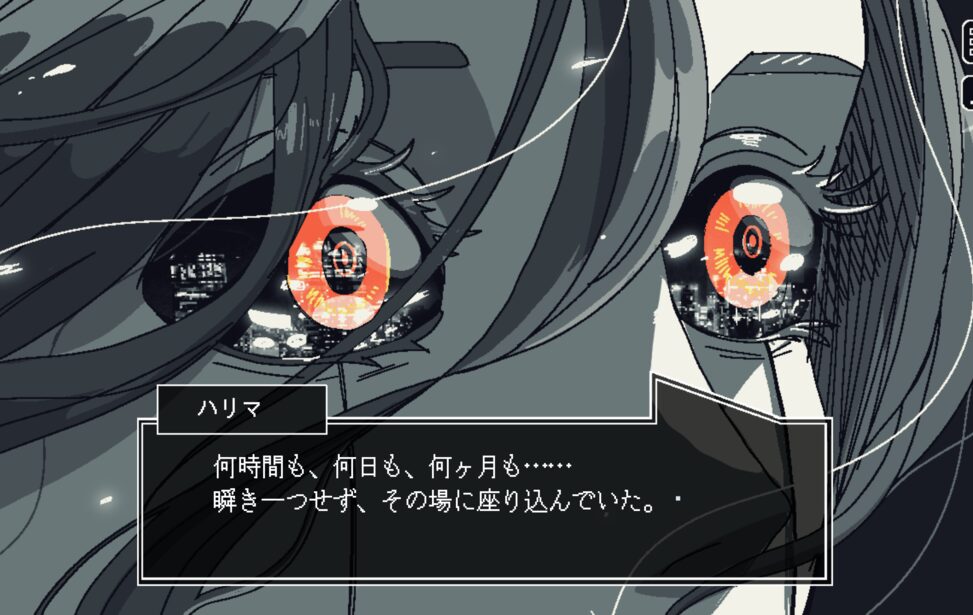

Fix My Junk.

「どうか、僕の大切な人を救ってください。」

壊れかけのアンドロイドを解体・修理しながら登場人物の過去を探るADVパズルゲームです。

プレイ時間:1~1.5時間ほど

さまざまなジャンルが毎日と更新されているノベルゲームコレクションで一際変わったゲームが顔を出していた

少し先の未来。

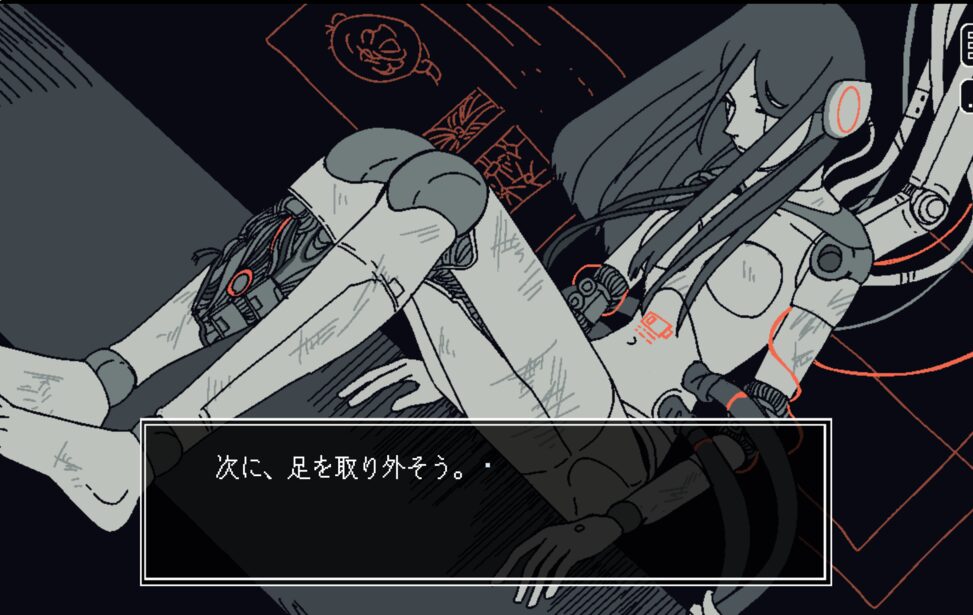

主人公は、アンドロイドやロボットを修理する“修理屋”として日々活動していた。

ある日、年式の古いロボットの修理依頼が舞い込む。見た目だけでなく、話す言葉もどこかおかしい。かなりのガタがきているようだった。修理には時間がかかりそうだが、丁寧に直せば元通りになると判断し、作業に取りかかる。

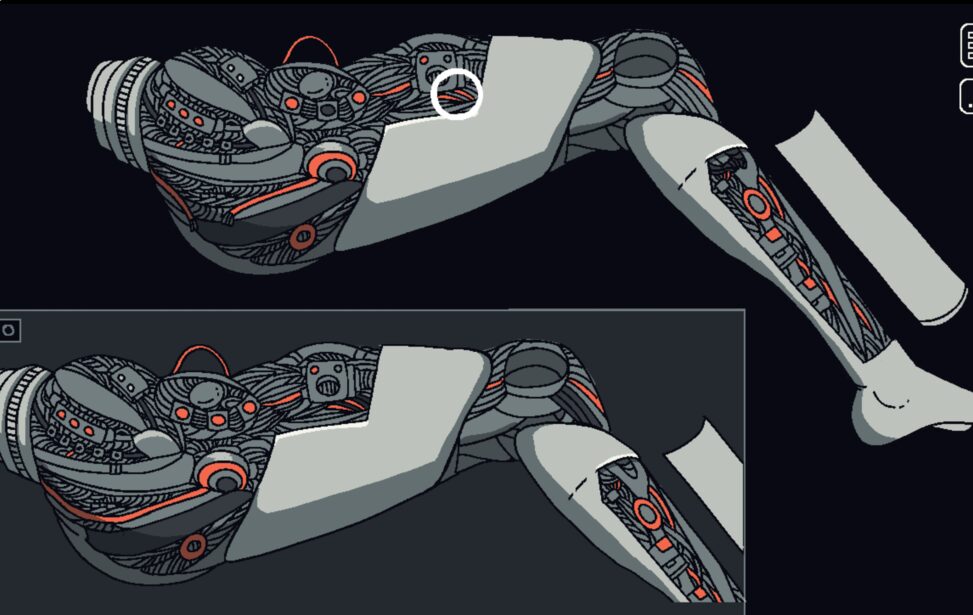

シンプルな背景にシンプルな配色。しかし、それだけに際立つ近未来的なメカデザインは、素人の自分から見ても圧倒されるほど魅力的だった。昔のロボットアニメの内部構造が好きな人には特に刺さるのではないかと思う。

この作品の最大の特徴は、メカの内部構造を緻密に描いている点にある。それがそのままパズルゲームとしての魅力にもつながっている。

世界観の近い他作品を挙げるなら、『Detroit: Become Human』が近い。

ロボットたちが自我を持ち、心の葛藤や意思の“反抗”が描かれる世界。

ただし、彼らが人類に牙をむくのは「敵意」からではない。むしろ、「誰かを救うために人を傷つけなければならない」という状況に苦しむ姿が描かれている。そこには単純な善悪では語れない、重く切実なテーマがある。

同時に、人間の醜さや身勝手さも短いテキストだけでじんわりと浮き彫りにされる。むしろ、依頼をしてくるロボットたちのほうが、よほど“人間的”に見えることすらある。

ロボットはあくまで「モノ」として扱われる。

人間の支援を目的とする者もいれば、性欲を満たすためだけに使われる者、さらに言えば暴力のはけ口——サンドバッグとして消費される個体もいる。心を持たない“機械”であるがゆえに、彼らには理不尽な仕打ちが当然のように向けられる。

その描写は、この『Fix My Junk.』という作品にもはっきりと表れている。

とくに印象的だったのが、修理されたロボット「ハリマ」のエピソードだ。

彼がかつて人間だった頃には、感動したり、感銘を受けたりといった豊かな感情が確かに存在していた。しかし、ロボットになってからは、そうした感情がすっかり失われてしまっている。

その“感情の喪失”こそが、逆に強い印象を残す。

人の記憶をデータ化し、ロボットに移す——そんな設定はSF作品ではおなじみだ。

だが、この作品では“記憶”は移せても“感情”までは移せなかった、という描写がある。それはとても切ないことだが、同時に「心を持つ」ということの難しさをあらためて感じさせられる。

現実でもAIに“心”を持たせるのは極めて難しい課題であり、この描写もまた一つの残酷で、興味深い非現実だ。

少し気になったのは、主人公自身の存在。

一瞬、彼もまたアンドロイドなのではないか、あるいはロボットに深く関わる過去があるのではないかと想像したが、個人的には、ただの“町の修理屋”が、偶然ハリマたちの件に関わった——そんなスタンスに見えた。

それ以上でも、それ以下でもない。けれど、その“普通の人”の目線が、逆に物語をよりリアルに感じさせる。

これは個人的な話になるけれど、近年AIの進化が目覚ましく、私たちは今まさに“AIと共に生きる時代”に突入している。

この作品に登場する医療用ロボットのような存在も、現実において人の仕事を代替し始めている。

昔ならSFで済んだ話が、今はそう遠くない未来の現実に見えてきているのだ。

だからこそ、ロボットやAIというテーマは、かつてよりもずっと身近に、そしてリアルに感じられる。

この作品は、その“今”にとても刺さる内容だった。

もし次回作があるなら、また同じテーマで遊んでみたいと思う。

素晴らしい体験をありがとうございました。

お疲れんした。なんか柄にもなく小難しいことゆうて何ゆうてるかわからんですが、ちょっと小腹にどうでっか?/p>